やりたい放題バルバリシアSS 7

闇と汚れに満ちた月夜に、静かな、しかし臓腑まで染みる深い声だけがが谺する。

有象無象の闇は、銀色の更に深き闇に溶けていた。

「女王、か。確かにお前に相応しい名では有ろう。だが、お前の価値はそんな「名」に有る物では、あるまい。」

10人を越える敵の視線などまるで無いものというように、銀色の闇はアリシアにそう問う。

「何時まで、そんな所に踞るつもりだ。」

心の奥まで見抜くようなその目は、アリシアの奥で忘れ去られていた何かを思い出させた。

「ふ。…ははは。あっはっはっは!!」

突然発せられた、女王の女王らしくない笑いに、男達は一瞬怯んだ。その瞬間、アリシアは射殺す眼光で男達を睨みつけた。

「馴れ馴れしく触るでない!下郎ども!!」

風が、数人の男達をゴム毬のように弾き飛ばした。

手足が。肉が。鮮血が月夜に照らされた。

立ち上がり、静かに見下すその姿に集団は怯えた。衣服はぼろぼろに破かれ、肌は泥にまみれて薄汚れているのに、それで尚女王は美しく、圧倒的な威厳と存在感を放っていた。そして、後にはそれを庇護するかのように立つ銀色の男。

女王は、怯む茶髪の女を見下した。

「…下らない。くだらないわねアンタたち。」

「な、なによ…」

「女王? そんな称号ほしいの? いいわよ。ノシつけてくれてやるわそんなカスみたいなモノ。精々喜びなさい、ただ男に貢がれるだけのゴミみたいな人生に素敵なゴミ箱がついたと。」

「な…なんですって!?」

圧倒的な覇者二人に射られ、サラは一歩下がる。リナは飛び散った肉片に、すでに怯えきり地にへたりこんでいた。

「アンタたちなんか勘違いしてるみたいだけどね。あたしは「女王」だからNo1だった訳じゃない。あたしだから「女王」だったのよ。貢がれたい? 持ち上げらたい? のし上がりたい…愛されたい? そんなものいらない。あたしはそんなもの必要としない。あたしはあたし以外の何者にもならない。男なんて、他人の価値判断なんて必要ない。こんな…男に縋って、自分の誇りを売って生きるような街…! こっちから願い下げだわ!!」

かつん

地を踏むヒールの音が静寂に谺する。

アリシアは両手を広げ、風を受ける。金色の美しい髪が天上か、はたまた地獄のものかのように月光を受けて輝いた。

「あたしは自由よ。誰にも、何にも縛られない。誰かに縋らないと生きて行けない癖に安っぽいプライドにしがみつき、誰かを蹴落とす。お前達のような下賎な者など足下にも及ばないと教えてあげるわ。」

そうして、今一度女を見た。

「サラ、リナ。」

「あたしを越えたければ、あたしを殺してご覧なさい。」

男達は、魂を抜かれたように呆然とそれを見つめていた。そうでない者は、女王の風に皮膚を裂かれて手脚をもがれ地に伏している。

サラは、ナイフをアリシアの左胸に当てていた。後少し力を入れれば終る、その直前の位置で、命尽きる前の小動物のように、震えていた。

「…怖いの?」

女王は静かに見下す。

「殺す事が? 殺される事が? それとも、あたしが怖いのかしら。」

歯の根すら合わぬただの小娘は何も言う事が出来ない。リナはすでにへたりこみ、失禁している。

「馬鹿ねえ。チャンスあげたのに。」

酷く悲しそうな目で、女王は女を見下した。

「あんたたち、あたしに頭を下げさせたかったんでしょう? 許してくださいごめんなさい、って、泣いて許しを請うあたしが見たかっただけでしょう。…ねえ、それであんたたちの何が変わるの?」

サラの口元がなにかを発しようとするが、それは音にすらならない。

アリシアは、おもいきりサラを突き飛ばした。へたりこむリナにぶつかり、叫びもあげられず二人ももつれるように倒れ込む。

「自分の殻も破れない下賎に、用はないわ。」

そうしてトロイアの女王は、この街から姿を消した。

「良いものを見せてもらった。」

「そうかしら。そう言われるとすごく光栄だわ。」

表町の整備された公園。中心街からやや外れた高台で朝日浴び、あたしは自慢の金髪を風になびかせてかの人に答えた。

「面白いわねぇ。あたし逃げも隠れもしないでこんなところにいるのに、警備兵ども全然見つけられないでやんの。愚か者はやっぱり下ばっか見るのね。」

眼下に広がる街並、僅かに見え隠れする裏町の狭い通りには、トロイア城の警備兵が行き交っている。昨夜の惨殺、薬物事件について、あたしたち追っているのだろう。

「まるで世界にはあそこしか存在しないみたいじゃない。馬鹿みたいねぇ。空はどこまでも広がってるのに。」

どこか清々しい気持ちであたしは天を仰ぎ…そして振り返った。そこに、かの人はいた。

「ねえ、これからどうするの?」

今までのあたしなら絶対に訊かなかった、らしくない事を訊ねてみる。

「…お前の言う通り、世界は広い。私は先ずそれを知らねばならぬ。」

「そっか。」

それ以上は訊かなかった。暗黙のルールだから…じゃない。関係なかったからだ。あたしの決意には。

「あのさぁ。」

「何だ。」

ただ、どういう言葉を使えば良いものか、それだけ迷った。目上の人に対する言葉使いなんて、エブラーナにいた2年間弱の経験しかない。それだってこの上なく上辺だけの言葉で舞台演技みたいなものだったから、心から敬愛する相手にどうやってそれを伝えたらいいものか、あたしはその方法をぜんぜん知らないんだ。

「えっと…」

不自然な間があく。長々と。でも、かの人は急かさなかった。目を逸らす事もしなかった。ただ黙って待っていた。目を細め。あるかなしかの笑みを浮かべて。

ああ、見抜かれている。そう思って安心した。なら、自分らしく言えば…きっとそれでいい。だからあたしは、真っ直ぐに言った。

「私も、連れて行ってくれませんか。」

「…何故だ?」

「そうしたいから。それだけ。」

「そうか。」

それ以上の理由は必要無いと、そう思った。きっとこの方もそう思っていると。

「その誇りを忘れるな。」

力強くも優しい声は、そう仰った。

「はい。」

「お前はお前自身にだけ従順で有れ。私に縛られるな。」

「はい。」

「その誇りこそを、私は好ましく思うぞ。」

ああ、世の中にはこんな賛辞があるのかと、とてもあたしの語彙でなんか表せない程に…私は喜んでいた。嬉しすぎると涙が出るってのは作り話じゃなかったんだと、私は初めて知った。

荒っぽく涙を拭いて、私は顔を上げた。そして心で誓う。私は、私の意志でついてゆく。それだけ。だから訊ねる。行きずりの男には決して訊ねなかったそれを。

「…お名前を、伺ってよろしいでしょうか。」

彼の人は、笑ってそれに応えてくれた。

「…ゴルベーザ。それが私の名だ。」

「……ゴルベーザ様。」

その名は乾いた大地に水が染み入るかのように、深く染み入り、私の心に刻み込まれる。

「お前は如何する?」

「私…?」

何の事だろう、と思ったのはほんの一瞬。お言葉の意味はすぐに判った。

「捨てます。名など。」

縛られてた自分など、いらない。私は過去から自由になる。

「そうか。ならばお前に名を与えよう。」

そう仰って、ゴルベーザ様はあたしの目を見られた。あの美しい紫の瞳で。

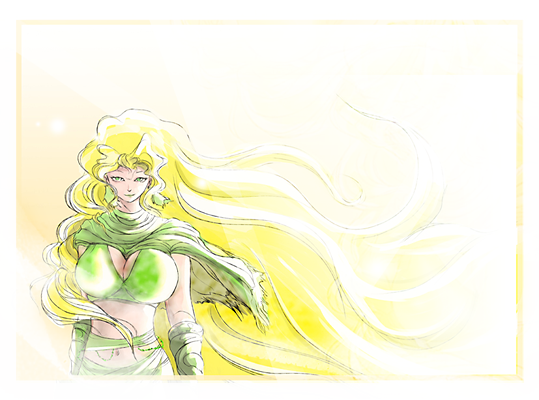

「お前は誰より自由な、風の女王であれ。バルバリシア。」

私は、私の新たな名を心に刻み付ける。

自由であれ。そう仰った神の宣托と共に。

縛るでもなく、正すでもなく。ただ静かに私を見つめ、あるがままの私を認め、行き場を無くし淀んでいた私の心を導き自由にしてくれた、その方の御名と共に。

「風のバルバリシア。我が心のままに、ゴルベーザ様のお側に。」

私は頭を垂れた。深く、深く。

生まれてはじめて、心の底からの敬愛と、僅かな畏怖と共に。

この日初めて私の心は、自由へと解き放たれた。

四天王はそれぞれ特性特価型です。

失ってしまった自分の何かをそれぞれに仮託するような、そんな気持ちを兄さんは無自覚にもっていたりするといい。

ルビカンテには優しい思い出を。

バルバリシアには、自由を。

・・・このシリーズで四天王全部揃えられたら俺、10月のオンリー申込むんだ…(現状:ムリポ)

2010.7現在、11月オンリー画策中。

そしてkuuさま挿絵追加。

今回はkuu様のPixiv公開が、このSSの内容準拠すると結構な流血モノになっちゃうため、一部限定の閲覧範囲となっております。

のため、今回はそれほど加工はせずにほぼフルカラーのそのまま(フチが透明のイメージだったのでそれだけpngにして再現してみた)だったのですが、

この最後のバルバリシアだけはあまりにも美しすぎて美しすぎて、ちょっと頑張って加工しちったい!

で、本当はね、この7話にはもう一つ挿絵あったんです。

2枚置くと読むのにリズム崩すという理由と、あとどのへんに置いたらいいもんか、意外と考えあぐねたため

こちらに置きます。 こちらに置きますとも!!

ああこちらにおかずにいらいでか!!!

( ゚∀゚)o彡゚おっぱい! ( ゚∀゚)o彡゚おっぱい!!

(あっ、★マークで隠すべきだったかしら!)

2013.3月 うわあ、全員揃えてオフ本作ってやがる俺…