やってしまったルビカンテSS 5

情けない事に、私の足は震えている。

だがそれでも、渾身の力を振り絞り彼の名前を呼んだ。

「…セオドール」

ああ、なんと情けない声だろう。この声に応える者は、本当にセオドールだろうか。そんなことにすら確定的な自信が持てずにいる。

銀髪の少年は、くるりと振り向いた。

「ああ、ルーベル戻ってきたんだ。ゆっくりしてて良かったのに。」

そう言って笑った。そこにいたのは確かにセオドールだった。些か、私は安堵した。

「何を言う、君だけを置いて一人宿になどいられるものか。」

さくり。踏み出す自分の足音がやけに耳についた。彼の頬に触れようと手を伸ばしす。が、それは鋭く撥ねつけられた。

「っセオドール!?」

「いらないよそんな勝手な優しさ。」

「? なにを」

「どうせお前だってすぐに居なくなるんだろう? だったら、もう居なくてよかったのに。ほら、僕はこうして一人で生きていられる。だから安心して自分のおうちへお帰り。」

そう言って無機質に笑った。だが、どこか寂しげな瞳で。黒い竜が彼をするりと取り巻き、左肩に乗った。

「それとも、何か目的があるの?金目のものなんてなにもないってもう分かってるだろ。ああ、僕が目的なのかい? だとしたら手っ取り早く薬でも使うことだったね。悪いけど、お前程度の力で僕は倒せないよ。」

「セオドール…一体なにを言ってるんだ?」

「それとも騙して絶望させた上で…そういうのが趣味だった? そうは見えなかったけど、人は見かけによらないからなあ。それなら無駄だよ。僕はもうこの上ないほど」

「世界に絶望している。」

その一言が、私の脳を、心臓を貫いた。

「…っ!離せヘンタイ!!」

気がつくと、私は彼を抱きしめていた。そして、ありったけの声で叫んでいた。

「私は君を騙したりしない! 言葉に偽りなど無い! 君を一人になどしない!!」

「なに言ってんだ! そんなことあるもんか!! 離せ! みんな嫌いだ!! 大っ嫌いだ!!」

身体に弱くはない電撃が走った。

「っぐ!!」

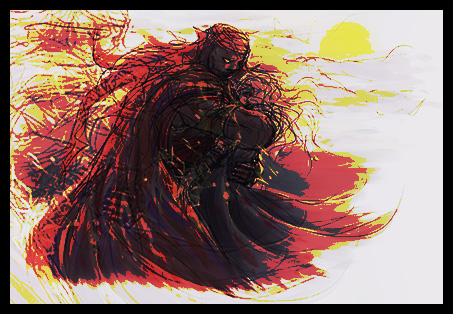

だが、この手を離すわけにはいかなかった。私と、彼の鮮血が飛び散った。

「何があっても離さない! だから魔法を収めろ! このままでは君も傷つく!!」

「うるさいうるさい! 信じられるもんか!! みんないなくなるんだ! 僕の好きな人はみんな僕からいなくなるんだ!! いなくなって、死んでしまって…!」

「僕が殺してしまうんだ!!」

あまりに悲痛な叫びだった。

何が、どういう作用で彼が別人のような人格になったのか、私にはわからない。だが、彼の言葉は本心だった。紛れもない本物だった。理屈など必要なく、それがわかった。

だからあそこに…この人里離れた森の奥に一人でいたのだと。

胸に、じわりと冷たいものが沁みた。

「セオドール!」

「だから、離れて。…離して。僕がころしてしまう。また…ぼくが……」

泣いていた。私を見上げる彼は、あまりにも幼く儚い、剥き身のままのセオドールだった。

「離れてよぉ…もう嫌だよ。いなくなるのはもう、嫌なんだよ……」

視界の端に赤い筋が過った。だが、痛みは何も感じなかった。私は右手でそっと彼の頬に触れた。

「セオドール。私はここにいる。何があっても君の隣にいる。誓おう。君に救われた命、この生涯をかけて君を守ると。何があっても、どんな事があろうとも、私は…君と共に、君の傍にいる。」

唇で、彼の額に触れた。

それは愛する家族を持てなかった私が成した初めての、親愛の口付けだった。

月光は厚い雲にすっかり覆われ、その存在は周囲を朧に照らし出す明かりで認識できるのみだ。あの黒い竜はいつの間にか姿を消している。

セオドールは泣いていた。ただ私の胸でなきじゃくっていた。

「怖いんだ、怖いんだよルーベル、あの声がきこえるんだ…!」

「声?」

「父さんが殺されたんだ、母さんも死んでしまったんだ、弟は…ぼくが……ぼくが捨てたんだ! 生まれたばっかりだった弟を」

ひっ、と短い声を上げ腕の中で竦みあげた。思い出したのだろう。

あまりに重い告白だった。それこそが彼の中に巣食う傷の正体なのだと知った。それは私が想定していたものより、ずっとずっと重い過去だった。この年齢で家族の痛ましい死を3つも目にして尚、正常を保っていた彼の精神力を賞賛すべきだ。しかも、内ひとつは…己がその一端を握っているというのだから。

「こわいよ! もう嫌なんだよ! あの声を聞くのはもう嫌なんだ、聞きたくないのに僕は!!」

震え、縮こまるように身を竦める。私はそっと、その身を掻き抱いた。

「大丈夫。こうしていれば、きっと聞こえない。」

「?」

「どうだ、今、何が聞こえる?」

「…心臓の音。」

「よし。それを聞いているといい。又嫌な声が聞こえたら、私の傍に来て聞くといい。」

「…いいの?」

恐る恐る、そう尋ねてきた。

「ああ。言っただろう。私はずっと、君の傍にいると。」

そう言って、驚くほど自然に私は微笑んでいた。

「嘘だ。」

「嘘じゃない。」

「信じられない。」

「じゃあ信じなくてもいい。君が信じなくても、私はいる。」

「早く帰ればいいのに。なにもいい事なんかないんだから。」

「断る。君がいる。それが全てだ。」

もう一度額に口づける。漸く、セオドールは緩やかに微笑んだ。

そして、そのまま私の腕の中で意識を落とした。

今一度、小さな体躯を抱きしめ、誓った。

傍に居ると。

神などではなく、自身に。そして彼に、心より誓った。

こォの手うぉ離すもぉおおんか 真っ赤な誓いィィィィィイイイ!!!!( ゚Д゚) ←たまたま作業用BGMにかかったので台無しにしてみた

どうやら俺は、完全にブっ壊れてる兄さんより、正気と狂気の狭間をいったりきたりしている兄さんの方が好きなようですなあ。

そうじゃないとEDでぽこんと正気に戻ってるのもなんか収まり良くないというかなんというか。(半壊しちゃってるのも美味しいと思うけど。)