やってしまったルビカンテSS 6

あれから、2年程が過ぎただろうか。

四季の変化に乏しいこの地方では、たしかにこうも人里から離れてしまうと、年月の経過というものはいとも簡単に朧になるものなのだなと思えてきた。出会った当初、曖昧に「2年くらいかな」と言ったセオドールの言葉に妙に得心してしまう、そんな日々だ。 本当に、そういう感覚になってくるのだ。

日めくりのカレンダーも購入し、彼のためにも時間の経過は確りと把握しようと意気込んでいたのは最初の数ヶ月だけで、段々と日付に対する拘りも薄れていってしまった。今となっては私よりセオドールの方が忘れずそれを捲っている程である。こういう所は元来几帳面な性格なのだろう。

この3年で彼は急速に大人になった。成長期に入ったのだ。

あれから、彼が「声」と表した恐らく心の傷かなにかであろうそれは、然程強く聞こえなくはなったのだそうだ。僅かでも癒されていると思えば、実に喜ばしい 事である。あれ程激しい感情の表出もほとんど現れなかった。稀に「たまらなく他人が憎くなる事がある」と言う事もあるが、それも彼の生い立ちを考えれば致し方ない事だと思う。

それを除けば、セオドールと暮らす日常は比較的平穏なものであった。

生活は自給自足が基本ではあるのだが、近年は近くの村まで降りて魔導書やアイテム生成に必要な道具を購入する事も増えてきた。外貨の獲得資源は、セオドールが自身で作成した魔法具。

素材はミシディアという魔導士の土地の恩恵で、探せばそのあたりに落ちているという有様だ。1年ほど前から、セオドールは本を片手に自分で簡単な魔法アイテム類を作成できるようになっていた。

ボムのかけら、ゼウスの怒り、南極の風。ミシディアでは需要が低そうなそれも、周辺の村々ではそう力のある魔導士などおらず、入り込むモンスターを撃退する ために珍重されるものだった。それを生成し、村々で売り歩いた。実に、良く売れた。彼のものは町売りのものに比べ質がよく、原料代がかからないため、売り値も安かったのだ。

売上のほとんどは魔導書に消えていった。そのうち、噂を聞きつけたか行商人が村に出入りするようになり、今や半ば直接魔導書とアイテムを交換するような状態だ。こうなると不当とすら言える程に安くアイテムを提供するセオドールに不安を感じなくもなかったが、曰く「向こうは安く仕入れて高く売ることに必死なだけ。魔法は素人だからこういう貴重な本も知らずにおんなじ利率で捌くんだ。軽くおだてれば値下げるしおまけはつくし、結構こういう駆け引き楽しいね。」 と、案外こちらのペースで物事を運んでるらしい事を示唆していた。なんと逞しい事か。

なんにせよ、あれほど人と関わる事を恐れていた彼が、必要最小限の係わり合いにとどめているとはいえ、ここまで人と触れ合う事に順応したのだ。これほど喜ばしい事もないだろう。

カレンダーひとつとってもそうなのだが、彼は基本的に折目正しい生真面目な性格をしている。几帳面で、起床時間も生活のリズムも日々そう変化はさせない。 だからといって融通が利かぬでもなく、ちょっとした状況の変化には即座に、細やかに対応する柔軟性には驚かされる。「明日は雨が降りそうだから、素材は乾かない。3日後の予定を今日に繰り上げよう。」一見無茶とも思うような差し替えも、出来ると分かっていて、事実なんの苦もなくやってのけるのだ。安全が保障されないこのような暮らしをしていれば、当然と言えば当然なのかもしれぬが、その判断力と発想の豊かさには驚かされるばかりだ。

購入した本も、作った魔法具も実に整然と部屋に並べられている。「探すのは時間の無駄。見ただけで判るようにするのがベストだね。」というのが持論のようである。要領もよいのだろう。どちらかといえば不器用な部類に入る私には、実に羨ましい才能だ。

が、困った事に一転して生活のこととなるととたんに… 一般的に言えば、相当にずぼらになるのだ。

脱いだ服が脱ぎっぱなし以前の問題で、そもそも夜着に着替えない。脱ぎ捨てである。下手をすればそのまま床に入る。生活区域の埃は動けば勝手に飛ぶから、 と掃除は殆どしたことがなかったらしい。酷いのは食生活で、放っておくとまず食べない。いよいよ限界まで腹が減ったときに漸く動き出し、作り溜めておいた 保存食を適当に食む程度なのだ。

無論自分で捉えた獲物を食べる事はある訳だが、それも一人で過ごしていた頃は「調理」などというという言葉とはまるで無縁の生活だったらしく、せいぜい塩も振らずにただ焼くだけだったらしい。それすらも横着気味で、生焼けだったのをそのまま食い、腹を下した事も一度や二度で はないのだそうだ。それ以来、適当に刻んで水煮にしていると笑いながら言っていた。生煮えなら戻せるし、スープが飲めるから無駄がない、という事なのだそうだ。全く、食べられれば良いにも程がある。生命に直結する事柄で何事かと、一度だけ滔々と説教をした事があるが、その返事がこうだ。

「いやー、なんかどうでもいいって思うんだよね。興味がないっていうか。まあ死ぬかもしれないけど、人間死ぬ時は死ぬんだし?」

家族の痛ましい死を幾つも目の当たりにしていれば、確かにそう言う発想にもなるかもしれないが、いくら何でも己の身に執着がなさ過ぎだ。自分の成した事の過程や結果には随分と拘りを持つが、こと自分自身となるとどうでもよくなるらしい。なんという危なかしさだろう。

おかげで、ここ数年での私の家事の上達っぷりは、魔法よりも余程に目の見張るものであろうと自信を持って断言できるようになった。

魔導士としての才に目を見張るものがあるのは、やはりセオドールの方であった。

「黙っていてごめん。言い辛かったんだ。」そう彼は済まなさそうに謝ったが、あれだけの実力差を見せつけられては、嫉妬だとかそういったものはまるで湧かかず、 寧ろ多いに合点がいった。なる程、あれだけの論説を語るだけがあるのだと。しかし、それも彼の過酷な人生と引き換えたものと思えば、手放しで賛辞するには、あまりに熾烈過ぎるであろう。

私は彼に乞うて魔法の手ほどきを受ける事にした。我流だよ、と言い当初は渋ったものの、変わりにミシディア流の魔法修練を教えるという事で取引は成立した。最も、あれ程の実力者に今更ミシディアの基礎鍛錬など必要ないとも思えたのだが、予想外にもそれは彼の興味を大いに引いたたらしい。

結果として、日々の家事は私が担当し、貨幣を得るための経済活動はセオドールが担当する。そうでないときは私は彼に魔法を師事し、彼はミシディアの魔術を研究するという、そういった暮らしになっていた。

「つまり、ものには融点・沸点・着火点・昇華点…といえる温度があるわけ。それは物質それぞれについて温度も形態も様々だから一様には言えないんだけど、簡単な所から考えれば、そこの枯れ草と大木とじゃ全然着火する温度が違うわけだ。」

修練用にとエーテルや魔法石を使い結界を張ったその一角で、こうして彼は私に一風変わった講義を行ってくれる。

「ふむ。それはそうだな。」

「となると、そこの枯れ草燃やす力と、大木燃やすのに使う力が同じっていうのはバカくさいじゃない。」

「確かに、随分と無駄な力を使っていると思えるな。」

セオドールの話はいつも論理的且つ、現実的で判りやすい。そこには「詠唱を暗記」だの「イメージをもて」だのという抽象的な言葉は出てこない。私が既にある程度の力を持っているから飛ばすのだ、と言うが、本当の所はそうではなく、魔法というものの本質には、本来そんなもの関係がないのだろうと私は理解している。年上の私に、彼なりに気をつかってくれているのだろう。

「だろ。だから、葉はどれくらいで燃えるか、枝はどれくらいで火がつくのかっていうのを実験していくと、結構細かいコントロールが出来るようになってくる。」

「ふむ。」

「で、ちょっと応用するとここにこう、枯れ草と、枝と、薪と生木を置くと。」

「うむ。」

「生木は水分が多いから、案外燃やすのに力使うだろ? それをファイラくらいだとすると……こうなってる時に」

セオドールは結界の中央にそれらを置く。

「ミシディア流に言うとまず、枯れ草を燃やす。で、その火力に少し上乗せして枝を燃やす。さらにちょっとだけ魔力を増やして薪。最 後に生木が発火するイメージでファイアを唱えると」

いよっと。詠唱もなにもない。そんな軽い掛け声ひとつで、あっという間に一抱えもあるような生木が燃え上がった。

「おお!」

「ね、ファイア並みのMP消費でこれ。」

「と、いうことは、これに通常通りの魔力を掛けたとすると」

「そ、ファイラがファイガ並みの炎になったりするってわけ。」

「素晴らしい!」

掛け値無しの賞賛だ。対象や状態によってその魔法の方向性や加減を制御するなど、ミシディアの鍛錬にはその考え方すら無い。思いもよらない発想だった。

「魔法は知力、というのは本当だな。物事を知れば知る程その力は無限大に広がるという事か。」

「そ。まあかなり慣れと、あと知らなきゃ出来ないってのが難点だけどねこの方法。そういう点ではミシディア流はすごいよな。」

「何がだ?私にはこちらの方が余程凄い知識に思えるが。」

「いやあ、一般化したって点ではミシディアの知恵は凄いよ。この方法だと、果ては物質の構成元素まで知らないと本当の意味では使えないってことになるけど、あっちはそういうの全部とっぱらって、詠唱っていうのに一切合切そういうの乗っけちゃってる訳だからね。」

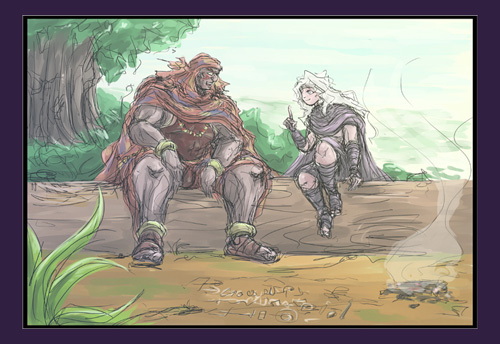

炎をあげていた木が自分の水分で鎮火したのを見届け、セオドールは長椅子代わりに使っている倒木に腰掛けた。出合った頃は飛び乗るようにして座っていたものだが、今ではすっかり高さが物足りなくなってしまっている。私もその横に腰掛けた。かつては見上げ、見おろす身長差だった我々だが、今はもう私の肩口近くに彼の視線がある。この分では、いずれ私の身長を超すかもしれない。

「実際、『はいそこの大木燃やしてください』とか、『燃え盛る炎をイメージしてください』とか言われても、はいそうですかと出来るものじゃないだろ。」

「そうだな。出来るものではなかったな。」

「それをさ、詠唱っていう『これを唱えれば炎が現れますよ』っていうお約束化して、それを覚える事でどんな時でも炎をイメージ出来るようになるってんだから、見事な発想の転換だよなー。」

確かに。言われてみれば、「詠唱を唱えればどんな所でも炎が現れる」というのは、実際随分突飛な現象ではないか。

「そうだな。考えてみれば何が燃えているというのか。」

「ほら、そんなことも知らないで使えるんだよ。それ凄いよな。」

ううむ。確かに。

「結局、知ってても知らなくても水は溶けないし石は燃えないからな。同じっちゃー同じだもの。」

そう言ってセオドールは快活に笑った。自分の知識に溺れぬ謙虚さもまた、彼を一流の魔導士たらしめる要因のひとつなのだろう。まったく頭が下がる思いだ。

「しかし、君はは本当にどこでそれを学んだのか興味が尽きんな。」

「だから独学だって。大体、本だよ。いくらかは教えてもらったけど。」

「そんな本一体どこにあったのだ?私もぜひ拝見してみたいのだが。」

すると、セオドールはあの、ふいに心のウロを覗いてしまったかのような不思議な顔をした。しまった、と私は後悔する。彼がこの表情をするときは、おそらく触れては欲しくない過去に近づいた時なのだ。

「あ、痛て」

「すまない! 大丈夫か!?」

最近は、こうして軽い頭痛を併発するようになった。精神の安定を得たのは良いが、これはこれで心配だ。

「ん大丈夫。大した事ない。」

幸い、すぐに回復したようだ。こういうとき、自分の話術の拙さに歯噛む思いをする。おそらくは失った故郷や家族の思い出に関する事なのだろう。

彼の知識の源に興味はあったが、これ以上は聞けない。その智を彼に学べるだけ幸いなのだ。

「ありがとう。大変実のある講義だった。私は少しそちらの方法で鍛錬をする事にしよう。」

「わかった。じゃあ僕も昨日の続きやるかな。」

そう言ってセオドールは立ち上がった。

「今日は何をするんだ?」

「ん? そうだなあ。白魔法の分解はあらかた済んだから、自分の使いやすいように再構成してみようと思って。プロテス、シェルあたりはいけると思う。」

なんとも末恐ろしい話だが、彼は先日購入した白魔法の魔導書に乗っている詠唱を読解し、そこから生じている現象を分析しているのだそうだ。曰く、詠唱文言 とて全く無根拠なものを並べている訳ではないのだから、そこから逆算的に内容を解析してゆく事は可能らしい。そうすれば、苦手な白魔法でも彼のやり方で新たな呪文として習得できるはずだという。全く、感服する知力だ。

「本当に、君は凄いな。」

「まだまだ。目標は召喚魔法だからな。任意で黒竜呼べるようにならないと、完成なんていえないよ。」

彼の身を守るあの竜。あの力を使いこなす事が、彼の当面の目標らしい。

「にしたって、それでも治療と蘇生の魔法だけは全然駄目だっていうんだから、これはもう相性としか言えないよな。」

そう言って彼は笑った。そう、ここまで来て彼はケアルという白魔法の基礎の基礎である術が使えないのだ。なんとアンバランスな事だろう。

「いいじゃないか。向き不向きは誰にでもある。私も、冷気の術はまるで駄目だ。」

「不思議なもんだよな。」

お互いに顔を合わせ、二人ひとしきり笑った。

抜けるような青空に小鳥の声がさえずる。

こんな穏やかな日々が続けば、いずれ彼の傷も癒えるだろうか。

私は一人、切にそれを願っていた。

今回はほのぼの兄さん&ルビの私生活。

魔法の解釈等については、かなり自己流と夢が入ってるので「いいじゃないか、同人だし!」と笑い飛ばしてやってください。

よくよく読むと、端々が京極風(笑)

挿絵、これが一番好きです…。セオきゅん可愛い可愛すぎるだろう……!!!

兄さんが才能溢れる人なら、それで、いい。